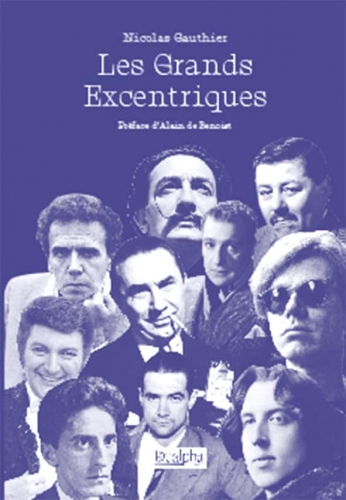

Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Nicolas Gauthier, cueilli sur Boulevard Voltaire et consacré à la pétition contre le « nouvel antisémitisme » signée par 300 "personnalités"...

Pétition contre « le nouvel antisémitisme » : les pompiers pyromanes ?

Trois cents « personnalités » viennent de signer une pétition contre « le nouvel antisémitisme », à l’occasion décrété « cause nationale ». Dans ce texte, on lit notamment : « Dix pour cent des citoyens juifs d’Île-de-France – c’est-à-dire cinquante mille personnes – ont récemment été contraints de déménager parce qu’ils n’étaient plus en sécurité dans certaines cités et parce que leurs enfants ne pouvaient plus fréquenter l’école de la République. Il s’agit d’une épuration ethnique à bas bruit au pays d’Émile Zola et de Clemenceau. »

Et les pétitionnaires de pointer ce nouveau péril : « L’antisémitisme d’une partie de la gauche radicale qui a trouvé dans l’antisionisme l’alibi pour transformer les bourreaux des juifs en victimes de la société. » Fort bien. Et les mêmes d’exiger l’abrogation de certaines sourates du Coran pas toujours très tendres à l’égard des mêmes juifs. Fort bien, une fois encore, mêmes si cela fait tout de même beaucoup de problèmes d’un coup, surtout lorsque posés par ceux-là mêmes qui ont contribué à les créer.

En effet, les pompiers d’aujourd’hui ne seraient-ils pas, un peu, les pyromanes d’hier ? Ceux qui, avec la création d’un mouvement tel que SOS Racisme, en plein règne mitterrandien, ont largement hystérisé les rapports entre les communautés. L’objectif de cette opération de basse politique, téléguidée par l’Élysée et mise en œuvre par les trotskistes de la Ligue communiste révolutionnaire – l’actuel NPA d’Olivier Besancenot –, fut de créer de la haine là où il n’y en avait pas. En persuadant les immigrés que les autochtones étaient la cause de tous leurs malheurs, par exemple. Résultat : les uns se sont enfermés dans une posture victimaire, tandis que les autres, à force de se faire dire qu’ils étaient racistes, ont parfois pu le devenir. Tout cela pour accompagner la progression du Front national, tout en interdisant, en raison d’une morale de façade, à la droite de s’allier avec lui, permettant de fait à la gauche de demeurer au pouvoir alors qu’elle était minoritaire dans les urnes. Les mêmes payent désormais au prix fort leur cynisme passé.

Le paradoxe est que les fondateurs de SOS Racisme, Alain Krivine et ses disciples, mêmes acquis à la cause palestinienne, n’étaient arabo-musulmans que de loin. C’est une litote.

Toujours à propos de l’hystérisation relative à l’antisémitisme, on rappellera deux fake news demeurées fameuses : l’attentat de la rue Copernic en 1980 et la profanation du cimetière de Carpentras, dix ans plus tard. Dans ces deux affaires, le coupable était, là encore, dénoncé à l’avance : cette « extrême droite », paraît-il responsable de tous nos maux, à en croire la vulgate médiatique dominante. Dans le premier cas, c’était la faute de Louis Pauwels et du Figaro Magazine ; dans le second, de Jean-Marie Le Pen et du Front national. Déontologie journalistique, quand tu nous tiens…

Et aujourd’hui ? La faute au gauchisme et à l’islam, semble-t-il. C’est bien vague : l’un comme l’autre n’étant pas des personnes juridiquement constituées, il sera délicat de les traîner devant les tribunaux. D’où l’accueil critique fait à cette pétition par certains éditorialistes – Jean-Michel Helvig, par exemple. Et cet ancien directeur de Libération d’écrire ce lundi, dans La République des Pyrénées : « Chacun sait bien que l’islam n’est pas une église unifiée où une autorité peut officiellement toiletter un dogme anachronique. Au demeurant, le “nouvel antisémitisme” visé par le texte est porté par des individus qui s’embarrassent peu d’une lecture interprétative de textes séculaires. »

En la matière, l’autocritique vaudrait d’ailleurs mieux que la simple critique, sachant que ces belles âmes ont été les premières à stigmatiser tous ceux qui s’alarmaient de l’immigration de masse, de la création de gigantesques ghettos ethnico-religieux, de la montée en puissance d’un islam radicalisé et réduit à sa seule dimension identitaire.

On notera qu’à force de crier au loup, ce dernier a néanmoins fini par prendre forme. Et pas n’importe quelle forme, s’agissant de celle des agneaux que ces mêmes autorités morales couvaient jadis. Quelle ironie. On en rirait presque.Nicolas Gauthier (Boulevard Voltaire, 24 avril 2018)